Nach Terrorakten und Amokläufen werden journalistische Medien von Seiten sozialwissenschaftlicher Forschung immer wieder kritisiert, die Berichterstattung über Täter und Tatmotive ermögliche die Identifikation mit ihnen, fördere möglicherweise Nachahmung. Das muss Erzählerinnen und Erzähler alarmieren, wir arbeiten mit der Identifikation des Lesers und Zuschauers viel mehr als es die Journalistin tut. Doch wir können nur Täter erzählen. Oder? Überlegungen anlässlich Fatih Akins Aus dem Nichts.

Dieser Artikel erschien ursprünglich zur diesjährigen Berlinale, in der 40. Ausgabe des Wendepunkt, dem Fachmagazin des Verbands für Film und Fernsehdramaturgie. In der selben Ausgabe veröffentlichte filmschreiben-Autorin Christine Pepersack außerdem Fuchs und Hase: Die Provinz als tragendes dramaturgisches Element

zwischenmenschlicher Handlung. Der Wendepunkt lässt sich auf den Seiten des Verbands digital abonnieren.

Zur Frage „Wie erzählt man Euthanasie im Kino?“ bezeichnet bei der letzten FimStoffEntwicklung 2016 Produzent Ulrich Limmer seinen Film Nebel im August, Gegenstand der Case Study und Geschichte eines Kindes, das in einer NS-Psychiatrie ermordet wird, als Tragödie. Aus dramaturgischer Perspektive ist diese Zuschreibung nicht so einfach; wir wissen: Der tragische Held der Antike scheitert an den Früchten seiner eigenen Taten. Doch niemand würde Ernst Lossa für die eigene Ermordung verantwortlich machen, weder die Figur noch das Kind, auf der sie basiert. Das wäre zynisch.

Wir stoßen auf ein erzählerisches und ein gesellschaftliches Problem: Wir behaupten für uns und unsere Figuren eine Macht über das eigene Leben, die es nicht gibt. Unsere Geschichten sagen: „Triff die richtige Entscheidung und du wirst triumphieren.“, seltener: „Triff die falsche und du wirst untergehen.“ (Victoria, 2015). Dass es ganz gleich sein kann, welche Entscheidungen wir treffen, darüber reden wir nicht. Ohnmacht ist für uns das, was im Tiefpunkt überwunden wird.

Wollen wir aber nicht Täter erzählen, sondern etwa ihre Opfer, müssen wir Ohnmacht aushalten. „Hilflosigkeit und Schwäche sind das ewige Erlebnis und die ewige Frage der Menschheit“, schreibt C. G. Jung (Die Archetypen und das kollektive Unbewusste). Wirkungslosigkeit ist jedoch nicht nur schwer einzugestehen – (unsere) Kinder distanzieren sich mit Schimpfwörtern vom „Loser“ oder „Opfer“ –, sie ist auch schwer zu erzählen. Weil die Handlung einer Geschichte das Handeln ihrer Figuren ist, und die Konsequenzen, die sich aus ihrem Handeln ergeben.

Wie also eine Geschichte erzählen, deren Konsequenzen das Handeln der Figuren ignoriert? Es gibt ein ganzes Genre, das mit solcher Ohnmacht spielt. Im Thriller, so schreibt Dramaturg Tom Schlesinger auf seinem Blog, ist der Antagonist der Protagonist: Der Täter handelt zuerst, der Bedrohte handelt dagegen an. Doch das Blatt wendet sich: Im zweiten Wendepunkt befähigt („ermächtigt“ wäre mit Blick auf die hier thematisierten NS-Opfer wohl eine unglückliche Wortwahl) sich der Bedrohte zum Drohenden, zum Protagonisten, um den Täter zu besiegen. Triff die richtige Entscheidung und du wirst triumphieren.

Selbst der Stinger aus dem Horrorfilm, ein Zweifel am Triumph als letzter Moment der Erzählung, der nur uns Zuschauern offenbart wird – etwa das übersehene Ei des Monsters oder eine zweite vom bösen Geist besessene Figur –, kann diese Logik nicht noch einmal in Frage stellen: Was einmal besiegt wurde, kann auch wieder besiegt werden – wie dann oft die Fortsetzung zeigt.

Es gibt noch ein zweites Genre, das bei diesen Überlegungen Beachtung finden sollte: Der Katastrophenfilm. Anders als bei einem bewussten Antagonismus, den wir gewöhnlich als überwindbar erfahren, erwarten wir von unseren Figuren nicht, eine Naturkatastrophe oder einen Unfall zu besiegen. Allerdings sind dann auch selten die Katastrophen selbst, sondern andere Figuren das eigentliche Problem. Sie sind der Antagonismus, der für den Triumph überwunden wird. Mit Blick auf die Katastrophe aber, was ist da das Handeln der Figuren, das keine Wirkung, keine Konsequenzen haben darf? Es ist: fliehen und hoffen.

Einer Gesellschaft zu zeigen, dass jeder fähig ist, ihre Fehler zu überwinden kann richtig, gut und sinnvoll sein. Es ist aber nicht die ganze Wahrheit: Einige können vor ihren Fehlern nur rennen und um Rettung beten. Das gilt für Rose und Jack auf der Titanic ebenso, wie für Filme, in denen sich der Mensch unmittelbar an den Opfern schuldig macht: Das Leben ist schön (1997), Pans Labyrinth, Children of Men, jüngst Dunkirk. Und allen genannten Filmen ist mit der thematisierten Ohnmacht ein verpönter Kunstgriff gemein, da kommt das Hoffen und Beten ins Spiel: Es ist der Gott aus der Maschine.

Könnten ohnmächtige Figuren sich selbst retten, sie wären nicht ohnmächtig. Sind Figuren für ihre Rettung aber nicht selbst verantwortlich, sprechen wir vom Deus ex Machina. Wir Dramaturgen mögen ihn nicht. „Nimmer erscheine ein Gott, wenn nicht die Verwicklung es dringend heischt“, schreibt schon Horaz. Für eine Erzählung von Ohnmacht ist er jedoch geradezu essentiell: Hätten sich die Überlebenden des Jurassic Park selbst retten können, hätte der Mensch ja doch über die Natur triumphiert. Hätte Will Kane sich selbst helfen können, hätten ihn die Nachbarn um Zwölf Uhr Mittags ja gar nicht tatsächlich im Stich gelassen.

Es fällt aber auf, dass es in einigen der genannten Filme erst ein Opfer braucht für diesen Gott. Jack stirbt für Rose (Titanic), Guido für seinen Sohn Giosuè (Das Leben ist schön), Ofelia stirbt, um sich selbst zu retten (Pans Labyrinth); für Mutter Kee und ihr Baby (Children of Men) stirbt gleich der ganze Main Cast. Das Opfer im kriminologischen Sinne wird zum Opfer im religiösen Sinne umgedeutet, vielleicht um bei aller realer Wirkungslosigkeit zuletzt zumindest eine göttliche Wirkkraft zu entfalten. Karma: Wenn alles Menschenmögliche getan wurde und vergeblich war, haben sich die Figuren vielleicht göttliche Hilfe verdient.

Aus dem Nichts allerdings verweigert seiner Figur, seinem Opfer, auch das. Rose wird vom Gott aus der Maschine gerettet, aber durch andere Menschen, ebenso Giosuè und Kee. Wer sich die eigene Hilflosigkeit eingestanden hat, schreibt C. G. Jung, ist offen für Hilfe. Bei Aus dem Nichts jedoch können oder wollen die Menschen Katja Sekerci selbst nicht helfen, da kann auch ein Gott und ein Jung nichts tun. Katja hofft vergeblich. Und ihr selbst wurde jeder genommen, dem sie helfen könnte. Ihr Tod ist kein religiöses Opfer, sondern die Vollendung ihrer Ohnmacht. Während Das Leben ist schön uns mit uns wieder versöhnt, denn es sind zwar Menschen die Täter, aber eben auch die Retter, verweigert uns Fatih Akin diese Versöhnung: Angesichts der wohl unvollständig bleibenden NSU-Aufklärung völlig zu Recht.

Zum Schluss ein Blick über den Storytellerrand: Im Videospiel This War of Mine steuern Spieler Zivilisten in einer belagerten Stadt, ähnlich Sarajevo, die sich mit Nahrung, Wasser, Medizin und Feuerholz versorgen müssen, um zu überleben bis der Krieg vorbei ist. Das grundlegende Prinzip jedes Spielens, der Einfluss der eigenen Entscheidungen, ist dabei fast ausgesetzt: Die eigenen kleinen Erfolge sind angesichts der Not bloß Tropfen auf den heißen Stein. Auch die Spielerfiguren kann nur ein Deus ex Machina retten: Irgendwann ist der Krieg dann vorbei, mit viel Glück haben einige bis dahin überlebt.

So können wir Opfer erzählen: Die Antagonisten als Protagonisten, jedoch ohne Moment der Befähigung/Ermächtigung für die Bedrohten wie im Thriller. Die Täter unüberwindbar für die Opfer wie die Katastrophe im Katastrophenfilm – doch ohne ihre grundsätzliche Unüberwindbarkeit auch durch andere Figuren zu behaupten: Der Nationalsozialismus war eben keine Naturkatastrophe, er wäre aufzuhalten gewesen, nur nicht nur von seinen Opfern. Ihre Rettung erwächst nicht aus den Protagonisten selbst, sondern dank Helfern, oder eben gar nicht.

Die Beispiele zeigen: Wir sind durchaus in der Lage, Opfer zu erzählen, und wir ahnen, wie. Wir müssen uns aber diesen Möglichkeiten jenseits unserer üblichen Erzählmodelle öffnen. „Wie sieht ein erzählerisches Paradigma aus, das uns hilft, dem übermächtigen Ohnmachtsgefühl zu widerstehen?“, hat Roland Zag schon vor zwei Jahren in dieser Zeitschrift [Wendepunkt N° 34 (PDF)] gefragt und ebenfalls eine Öffnung für neue Erzählungen gefordert. Vielleicht ist der erste Schritt, Ohnmacht zu erzählen und sie sich einzugestehen. Dann sind wir für Hilfe offen.

Die Beispiele zeigen auch, wie sehr uns Filme über Opfer und ihre Ohnmacht berühren können. Alle genannten Filme und auch das genannte Videospiel haben Zuschauer, bzw. Spieler, und Kritiker tief bewegt. Wir Erzähler bieten unseren Rezipienten die Identifikation mit unseren Figuren an, und es können Opfer sein, und keine Täter, bei denen wir das tun. Und wenn die Identifikation mit Tätern Nachahmungen fördert, wird vielleicht die Identifikation mit den Opfern …

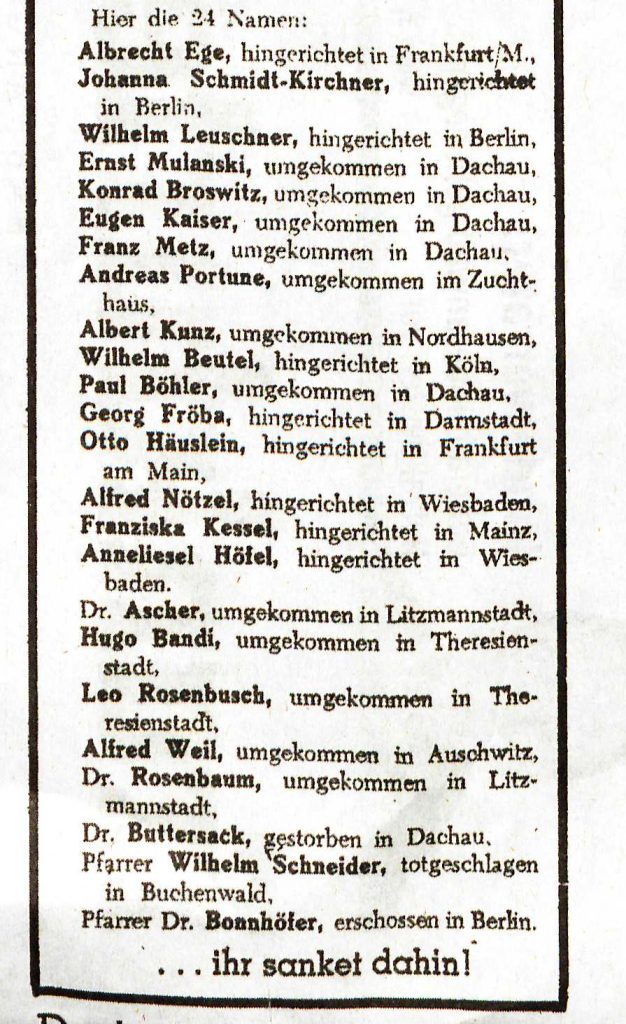

Bild: Frankfurter Rundschau, 1. August 1945. Wikimedia.

Der Artikel hat mich sehr nachdenklich gemacht. Warum lieben wir Helden & Winner so sehr? – Weil wir uns über Identifikation gleich fühlen wollen? War das immer schon so oder hat es mit der übermäßig individualistischen Prägung unserer neoliberalen Zeit zu tun? Sind wir Opfer einer herrschenden Ideologie? Die gerade infrage gestellt wird?

Noch ein Punkt: Die Kids beschimpfen sich mit: DU OPFER! Das ist für mich eines der schlimmsten Symptome unserer Zeit. Es zeigt einen enormen Empathie-Verlust. Verursacht durch diesen individualistischen Konkurrenzkampf?

Ist aber nicht Empathie die Grundbedingung, auf die alle Künstler so angewiesen sind? Und die sie für Ihre Rezipienten voraussetzen müssen.

Lieber Michael, ich glaube, die Antwort liegt in Kapitalismus und der Verbreitung des amerikanischen Traums. Aus der Wunschvorstellung, jeder könne es schaffen, wenn er sich nur ausreichend anstrengt, ist im Umkehrschluss die Verurteilung derer entstanden, die es nicht geschafft und sich demzufolge nicht richtig angestrengt haben. Ein verständlicher Wunsch, der zur Blindheit gegenüber den (auch systematischen) Abhängigkeiten geführt hat, in denen wir leben.

Falls das Schimpfwort Opfer das Schimpfwort Loser abgelöst hat, könnte man sich zumindest über eine Erkenntnis freuen, dass diese „Loser“ des Systems nicht einfach selbstverschuldete Verlierer sondern fremdverschuldete Opfer sind. Auch wenn das vielleicht etwas weit hergeholt ist.

Und ich stimme dir vollkommen zu: Unsere Aufgabe als Erzähler ist die Empathie. Unsere Aufgabe ist es, zu verstehen und dieses Verständnis zu vermitteln.